Trietilammina: proprietà, produzione e usi

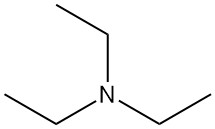

La trietilammina è un’ammina terziaria, rappresentata dalla formula chimica N(CH2CH3)3. È un liquido incolore facilmente infiammabile con un odore simile all’ammoniaca. È una delle basi amminiche organiche più ampiamente utilizzate nella chimica organica sintetica.

sommario

1. Proprietà fisiche della trietilammina

La trietilammina è un liquido incolore, dall’odore sgradevole e infiammabile. Le proprietà fisiche importanti sono elencate nella seguente tabella:

| Proprietà | Valore |

|---|---|

| Numero di registro CAS | [121-44-8] |

| Formula chimica | (C2H5)3N |

| Colore | Incolore |

| Stato fisico | Liquido |

| Peso molecolare | 101,19 |

| Punto di fusione, °C | -115 |

| Punto di ebollizione, °C | 89,3 |

| Densità a 20 °C | 0,7275 |

| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,4010 |

| Punto di infiammabilità, °C | -11 |

| pKb (25 °C) | 3,24 |

| Costante di dissociazione (pKa) | 10,76 |

| Soglia di odore, ppm; v/v | 0,48 |

| Solubilità in acqua | Miscibile in acqua (112 g/L a 20 °C) |

| Solubilità in solventi organici | Miscibile in etanolo ed etere etilico |

| Densità di pressione di vapore | 3,48 |

| Pressione di vapore a 20 °C, torr | 54 |

| Autoinfiammabilità (°C) | 215 |

2. Reazioni chimiche della trietilammina

La trietilammina presenta elevati rischi di incendio e sicurezza se esposta a calore, fiamme o ossidanti e diventa esplosiva sotto forma di vapore.

La trietilammina non diluita complessata con tetraossido di diazoto può decomporsi in modo esplosivo al di sotto di 0 °C.

La trietilammina reagisce esotermicamente con l’anidride maleica al di sopra di 150 °C, generando calore e potenzialmente ponendo rischi di incendio. In caso di decomposizione dovuta al calore, emette fumi tossici di ossido di azoto (NOx).

Le principali reazioni della trietilammina sono: la formazione di sali con acidi, alchilazione e ossidazione.

Grazie ai suoi sostituenti alchilici, la trietilammina è una base più forte dell’ammoniaca, formando sali altamente solubili in acqua con acidi organici e inorganici. La differenza di solubilità tra la trietilammina e il suo sale la rende un buon accettore di acidi e solvente per il lavaggio dei gas e per alcuni processi di estrazione come la produzione di penicillina semisintetica.

Inoltre, agisce come un potente accettore di protoni in varie reazioni, tra cui ossidazioni, riduzioni, eliminazioni, sostituzioni e aggiunte. I sali quaternari risultanti vengono facilmente rimossi dopo il completamento.

La reazione della trietilammina con alogenuri alchilici e dialchilsolfati per dare, in ultima analisi, composti di ammonio quaternario è utilizzata nella chimica farmaceutica preparativa e per la preparazione di agenti anticorrosione e biocidi.

La trietilammina viene ossidata dal perossido di idrogeno in ossido di trietilammina.

3. Produzione di trietilammina

La trietilammina viene prodotta facendo reagire ammoniaca con etanolo, N,N-dietilacetammide con idruro di litio e alluminio, cloruro di etile con ammoniaca sotto calore e pressione e idrogenazione catalitica in fase gassosa dell’acetonitrile.

3.1. Produzione di trietilammina mediante reazione di ammoniaca con etanolo

Il metodo più comune prevede la reazione di ammoniaca con etanolo ad alte temperature e pressioni su un catalizzatore di disidratazione o deidrogenazione. Catalizzatori come allumina, silice-allumina o argento promuovono efficacemente la reazione, producendo una miscela di etilammina, dietilammina e trietilammina.

Le successive separazioni tramite estrazione e distillazione isolano la trietilammina con elevata purezza. Questo metodo offre rese elevate ma richiede un’attenta gestione degli intermedi volatili e condizioni di reazione ad alta intensità energetica.

La miscela di mono-, di- e trietilammina può anche essere sintetizzata da acetaldeide, ammoniaca e idrogeno in presenza di un catalizzatore di idrogenazione.

a) Vaporizzatore; b) Scambiatore di calore; c) Surriscaldatore; d) Convertitore catalitico; e) Refrigeratore del prodotto; f) Separatore di gas; g) Colonna di ammoniaca; h) Colonna di monoetilammina; i) Colonna di dietilammina; j) Decanter; k) Colonna di trietilammina

3.2. Produzione di trietilammina mediante reazione di N,N-dietilacetamide e idruro di litio e alluminio

Un percorso specializzato utilizza N,N-dietilacetamide come substrato. La riduzione con idruro di litio e alluminio genera direttamente trietilammina. Questo metodo evita la miscela complessa di prodotti amminici ma richiede reagenti specializzati e protocolli di sicurezza specifici a causa della natura piroforica di LiAlH4.

3.3. Produzione di trietilammina mediante reazione di cloruro di etile e ammoniaca

Ad alta temperatura e pressione, il cloruro di etile può reagire con l’ammoniaca per formare trietilammina. Questo processo, tuttavia, richiede in genere ulteriori fasi di purificazione per rimuovere i sottoprodotti (HCl) e i reagenti residui.

3.4. Produzione di trietilammina mediante idrogenazione catalitica in fase gassosa dell’acetonitrile

La trietilammina può essere prodotta in modo continuo mediante idrogenazione dell’acetonitrile in fase gassosa, utilizzando un metallo nobile del gruppo VIII del sistema periodico (ad esempio, platino, palladio) come catalizzatore.

Il supporto di spinello di litio e alluminio viene utilizzato per migliorare le prestazioni del catalizzatore. Questa reazione viene eseguita a una temperatura compresa tra 80 °C e 115 °C e una pressione compresa tra 1 e 60 bar (pressione relativa).

Fino al 3% in peso di monoetilammina e/o dietilammina vengono aggiunti rispetto all’acetonitrile. Questi agiscono come promotori, migliorando potenzialmente la velocità di reazione o la selettività.

4. Usi della trietilammina

L’uso predominante della trietilammina (TEA) è come catalizzatore nella polimerizzazione di sistemi di resina all’interno di stampi da fonderia, in particolare nella produzione di anime di sabbia per processi cold-box o isocure. La TEA viene vaporizzata in un gas e introdotta nel sistema.

Oltre al suo ruolo nelle applicazioni di fonderia, il TEA trova ampio utilizzo come catalizzatore di polimerizzazione negli adesivi per pannelli truciolari fenolo-formaldeide, con un consumo annuo di circa 5 milioni di libbre negli Stati Uniti.

Inoltre, viene utilizzato nella purificazione di antibiotici penicillina e cefalosporina e nel processo di polimerizzazione interfacciale per la produzione di resine in policarbonato.

La trietilammina viene anche impiegata come scavenger di HCl nelle reazioni, come durante la produzione di benzilftalati, con un’attenzione al recupero e al riciclaggio.

Il TEA funge da ingrediente nella vernice sigillante (0,5% p/p), nella produzione di adesivi per carta e cartone e come stabilizzatore per solventi clorurati come percloroetilene e tricloroetilene.

Funziona come catalizzatore nella formazione di schiume uretaniche e resine epossidiche e partecipa alle reazioni di deidroalogenazione e alla neutralizzazione acida per le reazioni di condensazione. La TEA trova applicazione anche nella cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) in fase inversa come modificatore di fase mobile.

In settori specifici, la TEA viene impiegata come agente di neutralizzazione per resine anioniche stabilizzate a base d’acqua, tra cui poliesteri, alchidi, resine acriliche e poliuretani contenenti gruppi carbossilici o altri acidi.

Altri usi della trietilammina includono il suo utilizzo come attivatore accelerante per gomma, come inibitore della corrosione, come propellente, come agente emulsionante per coloranti, come ingrediente negli acceleratori di sviluppo fotografico, per l’essiccazione degli inchiostri da stampa, nei pulitori per tappeti, nella produzione di erbicidi e pesticidi e nella preparazione di emulsionanti per pesticidi.

5. Tossicologia della trietilammina

1. Tossicità acuta

- Inalazione: I volontari umani esposti ai vapori di trietilammina hanno manifestato disturbi visivi e cambiamenti nell’attività cerebrale. L’esposizione professionale è stata inoltre collegata a problemi oculari e respiratori. Studi sugli animali rivelano grave tossicità e mortalità a seguito di inalazione di dosi elevate, con valori di LD50 compresi tra 420 e 10.000 mg/m³ nei ratti.

- Ingestione: L’esposizione orale negli animali ha determinato tossicità dose-dipendente, con valori di LD50 compresi tra 450 e 1.000 mg/kg nei roditori. Negli esseri umani, la trietilammina ingerita viene principalmente escreta inalterata, con una porzione minore metabolizzata in trietilammina-ossido e dietilammina.

- Cutanea: La trietilammina presenta una significativa irritazione cutanea negli animali, con valori LD50 intorno a 0,5-0,794 mL/kg nei conigli.

2. Tossicità cronica

- Inalazione: L’esposizione a lungo termine (mesi) a concentrazioni moderate di trietilammina nei ratti ha causato alterazioni polmonari, cerebrali ed epatiche. Alterazioni del sistema nervoso, anemia e infiammazione polmonare cronica sono state osservate a livelli di esposizione più elevati.

- Orale: Non sono stati segnalati effetti avversi nei ratti a cui è stata somministrata trietilammina per via orale per 2 mesi a una dose moderata. Tuttavia, dosi più elevate hanno portato a cambiamenti comportamentali e convulsioni, con le femmine che hanno mostrato una maggiore sensibilità.

- Genotossicità: Studi in vitro e in vivo hanno prodotto risultati contrastanti riguardo alla genotossicità della trietilammina. Mentre alcuni test hanno suggerito un potenziale mutageno nei batteri, altri non hanno mostrato effetti clastogenici o aneugenici nei ratti.

3. Riproduzione e sviluppo

- Studi sulla riproduzione: Uno studio multigenerazionale sui ratti non ha rivelato alcun impatto significativo sulla fertilità o sulla vitalità della prole, sebbene sia stata osservata una leggera riduzione del peso corporeo medio nella terza generazione.

- Tossicità per lo sviluppo: La somministrazione di trietilammina a coniglie gravide ha interrotto lo sviluppo embrionale precoce.

4. Epidemiologia umana

- Cancro: Uno studio condotto in una fonderia danese ha collegato l’esposizione professionale alla trietilammina a un aumento del rischio di mortalità per cancro alla vescica.

- Sensibilizzazione: Studi sugli animali suggeriscono un basso potenziale di sensibilizzazione cutanea o respiratoria alla trietilammina.

5. Altre osservazioni

- La trietilammina inibisce l’attività della monoamino ossidasi e della solfotransferasi nei tessuti animali, con un impatto potenziale sul metabolismo dei neurotrasmettitori e degli steroidi.

- Studi in vitro suggeriscono che la trietilammina interagisce con la degradazione e la sintesi delle proteine cellulari e può indurre il rigonfiamento lisosomiale.

Riferimenti

- Amines, Aliphatic; Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14356007.a02_001.pub2

- Process for the preparation of triethylamine. – https://patents.google.com/patent/US4297512A/en

- Triethylamine; Review of Toxicological Literature

- Triethylamine. – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/3527600418.mb12144e0013

- Triethylamine anhydrous(BASF). – https://products.basf.com/global/en/ci/triethylamine-anhydrous.html